7月6日土曜日、OBOG会の「ぶんか会」が大学構内で開かれました。71から78年度までが対象なので、「いちhachi会」。世代として近い方を集めた同窓会です。

いい機会ということで、OB会本部の状況とか、70周年イベントも話そうと懇親会の前に意見交換の時間が設けられました。

テーブルを囲んで1時間40分間。顔を見ながら、遠慮なく、本音で疑問、意見が投げかけられました。運営委員会、本部以外の方が一堂に会して対話をするのは初めての試み。

疎遠になりがちな地方OBは勿論、意見の吸い上げに悩んで来た本部にとっても大きな収穫となったようです。1970年代の「カナダ山行」が30万円もかかり、当時の現役達はアルバイトで貯めたとか、企画の発表、寄付金の進め方に対する懸念、断捨離世代の記念誌に対する要望、とかとか・・・。率直なやりとは、70周年記念山行を計画している現役にも大きな刺激になったか・・・。二次会には、79年、80年、81年度のOBも加わり、中には卒業以来の再会という方々もおられました。

最初から終わりまで参加すると、10時間の拘束!

北は青森から南は熊本まで。40名の参加。

お越しいただいた皆様、長時間、お付き合いいただき、誠に、ありがとうございました。

今後は、80年、90年、00年、10年度台でも同様の企画が始まることに期待の声が寄せられたこと、最後に、お伝えします!

【名称】

いちhachi会

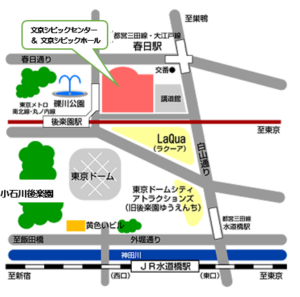

【日時 場所】

2024年7月6日土曜日

① 意見会:大学本館1252教室: 13時00分開始

「会議ではなく対話」「建前ではなく本音」「悩んでいます。手を貸してください」

「70周年山行計画の発表」

「質問、不満、疑問、事実、提案、詫び、叱咤、激励」

② 懇親会:大学本館10階大会議場: 15時00分開始

「各自近況」「特別参加:川井宏作様(61)、杉山俊治様(63)」

③ 二次会:目黒「たつみや」: 18時30分開始

「79年度、80年度、81年度参加」

【参加者】

40名

【世話人:敬称略】

中山幸司(71)、渡辺信彦(75)、横山崇(76)

佐藤悦子(76)、錦織真貴子(78)

【後方支援:敬称略】

岡田恭子(75)